例会巡検に参加しました下記のとおり

記

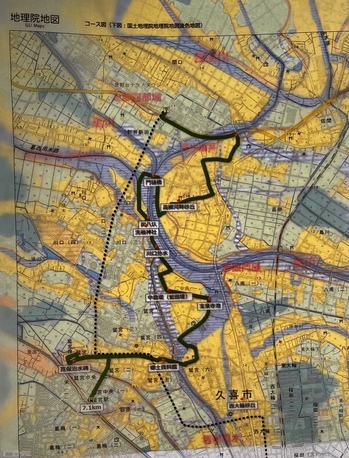

巡検「古利根川締切を巡る」

日程 2022年10月15日(土)

集合場所・時刻 JR東鷲宮駅西口 13:00(13:15発バスに乗車します)

案内 黒川雅彦氏

おもな見学場所 島中溜井の跡、高柳砂丘、日光街道廻道中島堤宝泉寺池、寛保治水碑

(会誌45号で黒川氏が紹介されたBコースです。およそ8㎞を歩きますので動きやすい服装で)

案内資料(添付資料より構成)

古利根川締切

先行する利根川研究の中で、庄内古川(新川)の 1546 年(天文 15 年)の開発を河道 改変から、この河道と正保域絵図

下総国世喜宿絵図」に描かれる「利根古川」との関連を 述べる。

古利根川の 1574 年(天正 2)と 1596 年(慶長元)の 2 回の締切り 考察に加える。

講義は、別添資料による河道変遷経過をたどり。

続いて、天明 2 年の浅間山噴火による河道変更

18 世紀の享保改革期の新田開発政策に関東で手腕を発揮した井澤弥惣兵衛が関与した開発と河川環境の改編。

井澤の開発の特色は、

用水源であった内陸湖沼を干拓する代わりに新たな水源を河川から取得する代用水の設置など。

つづいて、関東造盆地地域の用水で利根川を取水源とする葛西用水の構築、

整備、改編 過程を河道変遷や自然環境変化の視点から説明。

葛西用水の整備は 2 段階 に分けられることなど。

前期葛西用水は、17 世紀の初頭、中島用水と葛西井堀の二つの用水の結合して整備され、

しかし、1704 年(宝永元)の利根川の水害で中島用水が江戸川からの取水が不可能になったことから、1719年(享保 4)、新しい取水口 を羽生領の用水である幸手用水に転換して、中島用水を分離し、利根川右岸の本川俣

(羽生市)から取水する後期葛西用水が成立。

しかし 18 世紀以降の刀根川では、水害が頻発することになり、葛西用水にも影響を与えた。

19.世紀前期、葛飾郡の葛西用 水区域は、江戸川から用水を取水する新たな「加用水」を設置し、用水の確保と耕地の維持を図った。

小地域で完結できなくなった用水体系がさらに大地域の結合へと拡大し、結合・変化していく過程には、利根川の河道改編や水害が大きく影響した。

前回オンライン講義から

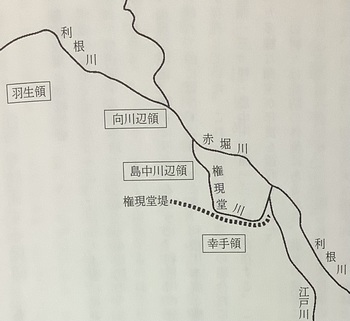

研究報告 原淳二氏「19世紀以降の羽生領など3か領の悪水処理問題――赤堀川拡幅問題との関係で(1)」

(別紙資料添付)

1,赤堀川の水利機構

2,権現堂川の河床変化

3,宝暦2~4年にかけての羽生領による島川への逆水徐門樋の設置について

4,島中川辺領の悪水処理について

5,向川辺領の悪水処理について(次回へ続く)

以前の研究会ノート

近世都市江戸の水害(関係個所の概要)

災害史から環境史へ 渡辺浩一 著

江戸を防衛する堤防

江戸防衛する堤防の維持管理をめぐってはその堤防によって洪水から守られる村々と堤防外にあって洪水時には遊水池となるべき村々とのあいだで基本的な対立が存在した。

維持管理の仕組みをどのように策定し、機能させていくかは村々の組織力(組合村)に委ねられていた一方、用水、排水施設をどのように設定するのかと言う最終判断は幕府に委ねられていた。

以上の関係が基本構図であるが、組合村内部にも利害の濃淡があるばかりでなく、村内部での私的利益の追求が堤防の改変をもたらしていた。

さらには、生業による利害対立も想定される。

このような複雑な関係の中で「江戸を防衛する堤防」は存在し、存続していた

これが破堤すると堤防以南の村々が洪水流に襲われ、それはさらに江戸に到達して都市災害となった。

幕府政策と地域社会

権現堂堤北側(羽生領、向川辺領、島中川辺領は排水対策)

天明3年(1783)浅間山噴火→河床の上昇→度々の洪水

天明6年の堤決壊→大名御手伝普請

享和2年(1802)破堤、その後復旧

権現堂堤南側(幸手領)

寛政6年(1794)防災対策を強化

・堤防強化

・待機場所設置

・防災小屋、倉庫設置

↓

30年間は破堤無かった

天保元年(1830) 羽生領側から

権現堂堤の一部に四角い木造の樋を埋め込む提案

↓

幸手領は堤が弱体すると反対

↓

天保14年

江戸防衛という幕府と共通認識のまま

文政13年〜天保4年

幸手領と島中川辺領の間で争論→従来の構図のまま

天保7年

排水路は設置しない

・排水路は反対

・排水路を設けない代わりに

権現堂川の閉鎖→赤堀川へ、文化6年(1809)拡幅→権現堂川の負担軽減

・堤防北側(向川辺領、島中川辺領)

堤防に排水路を設けなくても排水路を確保できる

この時期の幕府の治水政策と合致していた

享保以来、河川敷を開発し、そこから年貢を徴収しようとする政策

しかし、18世紀従来の水害多発しており、川の洲の除去、川岸の葦の除去、水の流れの水行化

↓

転換←19世紀はじめ頃の防水対策

天保13年

権現堂堤に同年12月、排水管を設置、天保4・7年の判断が変えられた

この変更は、幕府農政からは説明が可能である

幕府領からの年貢徴収政策

↓

数十年に一度の大水害に備え、堤防を維持するより、堤防北側の村々の排水が改善し、農業生産を向上させ、年貢徴収に繋げようとしたと推測できる。

弘化3年(1846)定防破堤→本所、深川浸水

幸手領、堤南側の組合村が危惧していたことが現実化

結果、江戸を洪水から守れなかった

が、洪水は、幕府にとっては、許容範囲であった可能性がある

地域社会、内部の対立

堤の私的活用の進展

組合内部の対立(強硬派と柔軟派のたいりつ)

農業・漁業・舟運の阻害要因、露呈

現実の治水・排水施設のあり方をめぐる村連合間で、総論では、個々の百姓にとっては複雑な判断行動となった

まとめ

江戸防衛する堤防の維持管理をめぐっては、その堤防によって洪水から守られる村々と、堤防外にあって洪水時には遊水池となるべき村々とのあいだで、基本的な対立が存在していた。

維持管理の仕組みをどのように策定し、機能させていくかは、村々の組織力(組合村)に委ねられていた

一方、用水、排水施設をどのように設定するのかと言う最終判断は、幕府に委ねられていた

以上の関係が基本構図であるが、組合村内部にも利害の濃淡があるばかりでなく、村内部での私的利益の追求が堤防の改変をもたらしていた。

さらには生業による利害対立も想定される。

このような複雑な関係の中で、「江戸を防衛する堤防」は存続していた

これが破堤すると、堤防以南の村々が排水流に襲われ、それはさらに江戸に到達して都市災害となった。

コメントする