2023-8-19 オンライン利根川文化研究会

日時 2023年8月19日(土)16:00~ 1時間程度

内容 研究報告と情報交換会

報告 原淳二氏「文化年間の赤堀川改修事業」

参考資料 松浦茂樹 著 利根川近現代史より

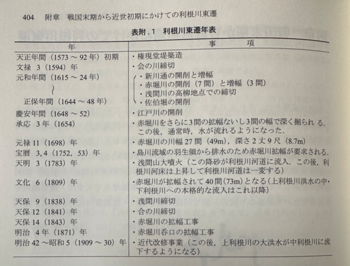

利根川東遷は、戦国時代末期から行われ、近世の前期、さらに後期に大きな進展を見た。

利根川と常陸川は、後北条氏の時代から既につながっていたと言うのが近年の考えになりつつあるが、本格的な整備が進められたのは家康関東入国以降である。

それまでの僻地であった関東を政治の中心地にする国土経営の一環として行われたのである。

その目的としては、埼玉平野の開発、利根川舟運路の整備などが言われているが、日光街道整備が直接的な目的であったとも考えられる。

江戸を政治の中核地とするためには、交通路の整備が重要である。

徳川幕府は、江戸を中心に五街道を整備していたが氾濫原にある街道では、その防御あるいは堤防上を街道にする必要があったのである。

利根川を歴史的に検討するにあたり、

天明3年(1783)年に生じた浅間山の大噴火を頭に入れておく必要がある。

大噴火により利根川流域に大量の土砂が放出され、それが流下して、利根川河床に著しい上昇を見た。

これにより利根川と地域社会の関わり方は一変したと言って良い。

そして近世前期に作られた秩序は、新しい秩序を求めて動いていった。

利根川東遷も新たな一歩を踏み出し、

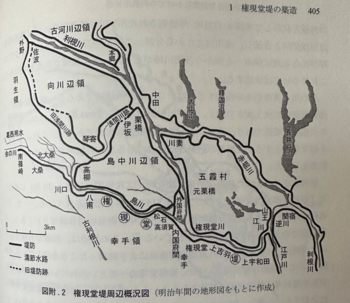

文化6年(1809)年、天保14年(1843)年赤堀川は拡幅され、明治を迎えたのである。

さらに明治になって近代改修(明治改修)が行われ、赤堀川が利根川河道となって、昭和初頭に竣工した。

利根川上流部の大洪水がほとんど氾濫することなく、赤堀川を通って中・下利根川に流下したのは1935 (昭和10 年)年洪水が最初である。

利根川東遷は赤堀川開削のみから見ても、300年以上かけて行われた大プロジェクトである。

コメントする