漱石散策の最近のブログ記事

2024-8-5 夏目漱石の作品「門」について、訊ねてみました

自分

自分 が送信しました:

次の項目ごとにコメントしてください。

1 はじめに: 『門』の世界へ

1.1 夏目漱石の文学的地位

1.2 『門』とは何か?概要と背景

2 物語の核心: 宗助と御米の生活

2.1 主要登場人物の紹介

2.2 『門』の物語構造

2.3 色彩を用いた象徴とテーマ

3 『門』における主題と象徴

3.1 愛と孤独、苦悩の探求

3.2 社会からの逃避と自己探求

3.3 自然と環境の象徴性

4 『門』の文学的意義と影響

4.1 文学における『門』の位置づけ

4.2 『門』の受容と評価

4.3 現代への影響と読み解き

5 『門』を読む: 漱石作品の魅力への誘い

5.1 『門』を読むための視点

5.2 『門』を通じて見る夏目漱石の世界

5.3 『門』を読んだ後に

Copilot

webを使用しています

回答を生成しています...

Copilot が送信しました:

1. はじめに: 『門』の世界へ

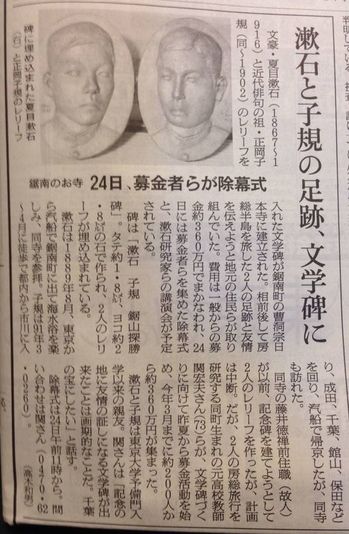

1.1 夏目漱石の文学的地位

夏目漱石は、日本文学の巨匠として広く認識されています。彼の作品は、明治時代の社会や人間心理を深く描写し、多くの読者に影響を与えました。『吾輩は猫である』や『こころ』などの代表作を通じて、漱石は日本文学の基盤を築きました。

1.2 『門』とは何か?概要と背景

『門』は、1910年に朝日新聞に連載され、翌年に刊行された長編小説です。『三四郎』『それから』に続く前期三部作の最後の作品で、主人公宗助とその妻御米の生活を中心に、罪悪感や孤独、救いを求める姿を描いています[1][1]。

2. 物語の核心: 宗助と御米の生活

2.1 主要登場人物の紹介

野中宗助: 主人公。役所勤めで、親友の妻であった御米と結婚し、罪悪感に苛まれながら静かに暮らしています。

御米(およね): 宗助の妻。かつては宗助の親友安井の内縁の妻でした。

小六: 宗助の弟。大学生で、宗助と御米と共に暮らしています。

安井: 宗助のかつての親友。御米を奪われた後、姿を消します[1][1]。

2.2 『門』の物語構造

物語は、宗助と御米の静かな生活を中心に展開されます。彼らの生活は、過去の罪悪感や社会からの孤立感に彩られています。物語のクライマックスは、宗助が救いを求めて鎌倉へ参禅する場面ですが、最終的には悟りを得られずに帰宅します[1][1]。

2.3 色彩を用いた象徴とテーマ

漱石は色彩を巧みに用いて、登場人物の心理状態や物語のテーマを象徴的に表現しています。例えば、宗助の生活の中での暗い色調は、彼の内面的な苦悩や孤独を反映しています。

3. 『門』における主題と象徴

3.1 愛と孤独、苦悩の探求

『門』では、宗助と御米の愛が描かれる一方で、その愛がもたらす孤独や苦悩も強調されています。彼らの関係は、過去の罪悪感によって常に影を落としています。

3.2 社会からの逃避と自己探求

宗助と御米は、社会から逃避し、静かな生活を送ることで自己を探求しようとします。しかし、その過程で彼らはさらに深い孤独と向き合うことになります。

3.3 自然と環境の象徴性

自然や環境の描写は、登場人物の心理状態や物語のテーマを象徴的に表現するために用いられています。例えば、宗助が住む家の崖の描写は、彼の不安定な心理状態を反映しています[1][1]。

4. 『門』の文学的意義と影響

4.1 文学における『門』の位置づけ

『門』は、漱石の前期三部作の最後を飾る作品として、彼の文学的な進化を示しています。この作品は、漱石の内面的な探求と社会批判の両方を含んでおり、彼の文学的な深みを象徴しています。

4.2 『門』の受容と評価

『門』は、発表当時から高い評価を受け、多くの読者に愛されてきました。その深い心理描写と象徴的な表現は、文学研究者や読者から高く評価されています。

4.3 現代への影響と読み解き

現代においても、『門』は多くの読者に影響を与え続けています。そのテーマや象徴は、現代の社会や人間関係にも通じるものがあり、今なお新しい解釈が生まれています。

5. 『門』を読む: 漱石作品の魅力への誘い

5.1 『門』を読むための視点

『門』を読む際には、登場人物の心理描写や象徴的な表現に注目すると良いでしょう。また、漱石の他の作品との関連性を考慮することで、より深い理解が得られます。

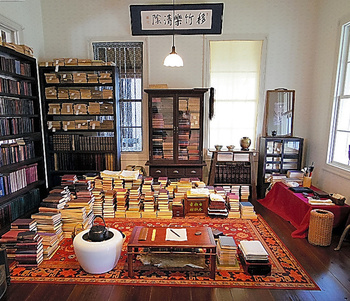

5.2 『門』を通じて見る夏目漱石の世界

『門』を通じて、漱石の世界観や彼の文学的な探求を垣間見ることができます。彼の作品には、常に人間の内面や社会の問題に対する鋭い洞察が含まれています。

5.3 『門』を読んだ後に

『門』を読んだ後には、漱石の他の作品にも触れてみることをお勧めします。『三四郎』や『それから』など、前期三部作の他の作品を読むことで、漱石の文学的な進化やテーマの一貫性をより深く理解することができます。

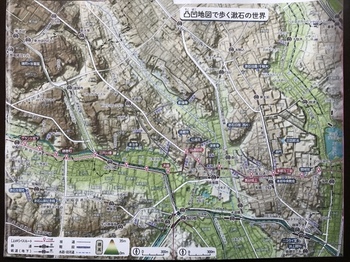

名が知れていくのと並行して移り変わる交通事情を、漱石はどのように見ていたのだろうか。日記や小説の描写を通し、「交通」という新たな軸から文豪の生涯をたどる。

《目次》

まえがき

プロローグ――苦労人から大文豪へ

第一章 活発に旅した学生時代 → 漱石木屑録 → 銚子~三ツ堀、蒸気船の旅

第二章 松山時代・熊本時代の旅行

第三章 憧れの欧州航路

第四章 ロンドン留学時代

第五章 満韓ところどころ

第六章 漱石と人力車・馬車・自転車

第七章 路面電車と郊外電車

第八章 漱石先生の汽車旅

第九章 漱石と乗り物・縦横無尽

エピローグ――漱石の旅は続く

あとがき

主要参考文献

《著者紹介》

小島英俊(こじまひでとし)。1939年東京都生まれ。東京大学法学部卒業。三菱商事を経て、2006年までセ・デ・ベ・ジャポン代表取締役。05年以降は近代史・鉄道史をテーマに著述業を本格化。鉄道史学会会員。著書に『流線形列車の時代――世界鉄道外史』(NTT出版)、『文豪たちの大陸横断鉄道』(新潮新書)、『鉄道技術の日本史――SLから、電車、超電導リニアまで』(中公新書)、『漱石と『資本論』』(共著、祥伝社新書)、『昭和の漱石先生』(文芸社文庫)、『鉄道快適化物語』『鉄道高速化物語』(ともに創元社)、『世界鉄道文化史』(講談社学術文庫)などがある。

「野分」解説

「文学は人生そのものである」 。夏目漱石「野分」より、ピックアップしました。

こちらの野分は、夏目漱石の作品でも一二を争うほど、好きな作品です。

落ち込んだ時、何度も読み返して、力をもらった作品です。

まさに、言葉のサプリメントとして、自身も過剰摂取している作品かもしれません。

さて、皆さんは、小説家になりたいと思ったことありますか?

人生の苦痛や懊悩(おうのう)を、小説として表現したい。

だが、小説家になりたいと思っても、小説家で食べていけるのは、ほんの一握り。

アイドルになりたいとか。バンドで成功したいとかと同じように、小説家になるなんて、現実的じゃない夢だ。

自分の子供には、もっと堅実な職業を目指して欲しいなあ、と思う方も多いかもしれませんね。

さて、文豪と呼ばれる作家たちも、小説家として身を立てていく混乱と苦悩については、多くの作品に残しています。思うように作品が書けない、売れない。評価されない。

夏目漱石ですら、もうそんな悩みを描いているなんて意外です。

この野分は、漱石の作品の中でも特に文学とは何か?小説家として生きるとは、どういうことか?、

というテーマにフォーカスしたお仕事、小説です。

漱石の文学に対する情熱が、感じられる作品です。

仕事を頑張っている人、夢に向かって頑張っている人、あるいは本当にやりたいことに手が届かず、苦しんでいる人。そんな方々にとって勇気づけられるような作品ではないかなと思います。

以前の読書メモをアップしました。

・ 漱石作品を「明暗」を頂点とする発展過程として読むべきでない

・ 初期と後期を区分しない〜漱石の文学観は変わらない

・ 則天去私の境地は単なる神話にすぎない

・ 漱石が三角関係を経験したか否かは関係ない〜漱石は あらゆる愛は三角関係にあると考えているだけ

・ 漱石は 近代小説に適応しなかった〜漱石は 小説より文(写生文)を書き続けた

漱石は何を見て、何を考えていたか

・ 心理や意識を超えた現実

・ 私はどこから来て、どこへ行くのか〜自己を他者としてでなく、自己の内側からみようとする

・ 自己存在の無根拠性